Мы публикуем текст Ярослава Градиля и Дарины Поликарповой «Кто подставил Карла Маркса?

Неомарксизм и современная теория кино», вошедший в недавно изданный «Сеансом» сборник «Кино/Капитал». Это полемический текст о судьбе марксистской кинокритики в современном мире, проблеме реалистичности, политизации и деполитизации образов и т.п. Особое внимание мы хотели бы обратить на принципиальную разницу подходов к кино в журналах «Cineast» и «Screen», которая внятно проговаривается в этом тексте

В теорию кино неомарксизм вошел в середине 1970‑х годов и для нескольких поколений исследователей стал одной из центральных методологий. Приставка «нео» неслучайна: несмотря на многочисленные упоминания Маркса, основной опорой нового дискурса служили теоретические работы Луи Альтюссера и Антонио Грамши, сильно сместившие первоначальные акценты. Неудивительно что неомарксизм набрал популярность в проникнутых революционным духом 1960‑х, однако спустя почти полвека этому подходу можно справедливо адресовать некоторые методологические вопросы: насколько, на самом деле, он марксистский? И насколько он пригоден для изучения кино? Не упустил ли марксизм из виду базовые для учения проблемы, пройдя двойную переработку — к неомарксизму как таковому и далее к его апробации в теории кино?

С одной стороны, закономерен вопрос от ортодоксальных марксистов: может ли марксистская кинотеория функционировать без помощи порядком изношенной мумии «критической теории» (культурного марксизма, не имеющего отношения к Марксу)? С другой стороны, вопросом о том, что открывает марксизм как методология, имеют полное право задаться исследователи кино. Аппаратная теория — адаптированный Жаном-Луи Бодри для кинотеории концепт идеологического аппарата Альтюссера — стала общим местом, универсальным ответом на вопрос об идеологической природе кинопроцесса и зрительского восприятия. В 1980‑е годы, с утверждением культурализма (во многом построенного на британских культурных исследованиях (cultural studies)), популярность Альтюссера на теоретической сцене сменилась культом Грамши, благодаря чему исследовательский акцент сместился в сторону проблемы восприятия массового кино разными социальными группами и их сопротивления господствующей идеологии. Однако сам кинематограф вновь рассматривался как нечто вторичное по отношению к обозначенной проблематике — в одном ряду с другими явлениями, существующими в условиях капитализма. Его эстетическое измерение продолжало ускользать от исследователей, работающих в рамках марксистского дискурса, который, несмотря на это очевидное упущение, тем не менее претендовал на возможность дать исчерпывающий ответ на любой поставленный вопрос.

Сегодня нужна новая ревизия теории кино. Нам предстоит выяснить, что мы подразумеваем под неомарксизмом как методологией, попробовать критически отнестись к уже состоявшимся попыткам изучения кино последователями неомарксизма и попытаться найти ответ на вопрос, возможна ли марксистская кинотеория в принципе. Со стороны марксизма призыв, необходимый для преодоления существующих проблем, мог бы звучать следующим образом: «Назад к Марксу!» Со стороны теории кино — «Вперед к исключительности кино как объекта исследования!»

ИСТОРИЯ И ПРОТИВОРЕЧИЯ НЕОМАРКСИСТКОЙ КИНОТЕОРИИ

Кто подставил Карла Маркса? Неомарксизм и современная теория кино., изображение №2

Проблема, которая встает перед нами в ходе рассмотрения развития неомарксизма на протяжении XX века и о которой теперь необходимо заявить, — это тотальная аберрация марксизма в теории кино, где ссылки на Маркса, в большинстве своем, стали не более чем риторическими фигурами, употребляемыми либо экспрессивно (например, в среде марксистских кинокритических журналов, редакторы которых относят себя к «левым»), либо квазиметодологически — т. е. опосредованно, когда теоретической основой на самом деле являются не тексты Маркса, а работы тех, кто осуществил их радикальную переработку. Случаи, относимые к первой категории, появлялись спорадически и сосуществовали с магистральными направлениями кинотеории. Про тексты второй категории можно сказать следующее: неомарксизм, начавшийся с Франкфуртской школы, обращается к кино в рамках проблемы «культурной индустрии». Подобный интерес к кинематографу как частности заметен уже в работах немецкого социолога Зигфрида Кракауэра, чьи работы о влиянии кино на социологию масс, часто воспринимаемые в контексте советской «теории отображений», и сегодня рассматриваются в качестве одних из ключевых для классической теории кино [1]. Вместе с тем, до Второй мировой войны такая постановка вопроса была актуальна скорее на уровне отдельных исследований, нежели организованного кинотеоретического направления. Труды же Франкфуртской школы задали тренд на восприятие голливудского кинематографа как идеальной репрезентативной модели омассовления культуры, закрепив за ним ряд негативных коннотаций, оказавших влияние на последующую теорию. Интересующее нас положение вещей — становление неомарксизма одним из «больших нарративов» кинотеории — складывается позднее: со второй половины 1960‑х годов, когда левый поворот в западноевропейской и американской интеллектуальной жизни достиг своего пика.

Неомарксизм, претендующий на возобновление активной теоретической работы с текстами Маркса, предложил новые условия: можно сказать, что на место экономического базиса как основы встают те вопросы, которые Марксом относились к надстройке. Раскрыть это возможно на примере одного из центральных концептов, с помощью которого разворачивалась мысль неомарксистов, — отчуждения. Маркс выделяет четыре типа отчуждения человека: от процесса труда, от продукта труда, от своей собственной сущности, людей друг от друга [2]. Их условно можно разделить на две категории — базисные (первые два типа) и надстроечные (вторые два). Особенность неомарксизма состоит в том, что он обращает внимание только на «антропологически-экзистенциальные» грани отчуждения, классифицированные нами как надстроечные, не видя отчуждения в его полноте. Таким образом, неомарксизм в теории кино отчуждается и от кино, и от марксизма, поскольку вообще не работает с двумя первыми категориями отчуждения — экономическими. Это может быть концептуально выражено в идее Грамши о том, что коммунистический человек предшествует коммунистическому обществу и что работать надо именно с человеком, сделав его, при содействии культуры, коммунистическим. Вместе с тем, остается большой проблемой то, что культура, с помощью которой неомарксисты хотят изменить человека, в капиталистическом обществе коммунистической не является. Несмотря на это, призывы новых левых отклониться от магистрального курса классовой борьбы и интегрировать учение Маркса в культурный контекст получили разнообразное практическое воплощение в рамках кинотеории.

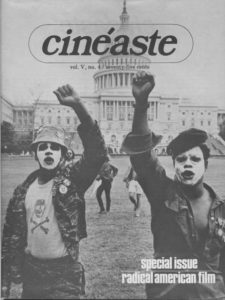

С конца 1960‑х годов по всему миру создаются новые киножурналы марксистского толка. Проиллюстрировать тенденцию мы можем на примере американского «Cinéaste» и британского «Screen». Первый, если мы вспомним сказанное ранее, можно назвать журналом от марксистов — журналом с ясным политическим взглядом в риторике и контенте. «Искусство и политика кино были той парой понятий, которые заботили „Cinéaste“ со дня его основания в 1967 году»[3]. Редакционная политика журнала с самого начала предполагала освещение кинематографа стран третьего мира, чей расцвет происходил как раз в это время, поддержку антивоенных выступлений и т. д. В теоретических дебатах редакция «Cinéaste» также принимала участие, впрочем, скорее экспрессивно, чем аргументированно, — посредством карикатур и настойчивого противопоставления практики бездеятельной теории. «Cinéaste» — это, в первую очередь, позиция. Пользуясь расхожей формулой Годара — это политический журнал, но не журнал, сделанный политически: он может сочувствовать, прославлять, рассказывать, но он не будет преобразовывать сам способ восприятия кино. В этом его существенное отличие от другого полюса нашего исследования — журнала «Screen», давшего название кинотеоретической парадигме 1970‑х годов, — субъект-ориентированной теории или screen theory [4].

Субъект-ориентированную теорию формирует ядро из четырех основных направлений — неомарксизма, психоанализа, семиотики и постструктуралистской литературной критики. Под неомарксизмом в данном случае понимается корпус текстов французского философа Луи Альтюссера, ставшего поставщиком большого количества концептов для обновленной кинотеории — идеология, аппараты, интерпелляция, сверхдетерминация и т. д., — которые, совмещенные с идеями лакановского психоанализа, стали парадигмальными для screen theory.

Обобщение альтюссеровской «идеологии как системы репрезентаций» задало обличительный тон разговору о кино как источнике опыта, отличного от других в частностях, но столь же репрессивного в целом [5]. В одной из самых влиятельных статей этого периода, автором которой стал французский теоретик Жан-Луи Бодри, кинематограф был представлен как один из «идеологических аппаратов» — «киноаппарат», — поставляющий значения и осуществляющий во время сеанса конструирование субъективности зрителя, лишенного любой самости [6]. Концепция Бодри строится на сопоставлении киноаппарата и ренессансной перспективы, призванной дать иллюзорное ощущение объективности, а в специфическом случае кино — иллюзию длительности. Теория кино при таком абсолютизирующем подходе превратилась в практику вычитывания из фильмов «фигур умолчания» — поиска и анализа тех приемов (в общем-то, всех), которые являются имплицитными проводниками идеологии. Здесь на помощь пришли психоаналитические концепты, адаптированные Лаурой Малви [7]и Каджей Сильверман [8] — теория «шва», пристальный взгляд, голос матери. Несмотря на то что репрессивность приписывалась кинематографу в целом, основным объектом нападок стало голливудское кино как наиболее старательно скрывающее собственную сконструированность под реалистическим покровом и производящее однозначный гипнотический эффект.

Самой репрезентативной и подробной статьей, посвященной критике Бодри, можно назвать текст Вэнса Кипли‑мл. «Чей аппарат?»[9] Концепция Бодри метафорически воплощается в короткометражном фильме Эдвина Портера «Дядя Джош на киносеансе» (1902): герой принимает киноизображение за реальность и, пытаясь проникнуть в него, прорывает экран, за которым обнаруживает киноаппарат. Для Бодри подобное положение зрителя — постоянные метания между осознанием иллюзорности экранной проекции и верой в ее подлинность — является краеугольным камнем в понимании функционирования кинопроцесса, порождаемого киноаппаратом. Согласно парадигме всей субъект-ориентированной теории, зритель, находясь в темном зале, полностью отдается схожему со сном состоянию удовольствия и оказывается совершенно пассивным и беззащитным перед тем, что навязывает ему киноаппарат, который, в свою очередь, выполняет репрессирующую функцию проводника идеологии. Кипли подчеркивает, что такое видение зрителя вышло далеко за пределы статьи Бодри и стало общим местом всех американских исследований кино последних десятилетий. Критический взгляд в этом случае восстает в первую очередь против тотальности предложенной концепции, которая не учитывает ни разницы в условиях показа, ни индивидуального зрительского восприятия. Альтюссерианско-психоаналитическому взгляду Кипли противопоставляет исторический анализ форм зрительской рецепции в соответствии с изменениями условий и практик просмотра (например, с появлением телевидения), спецификацией зрительских мотиваций (к примеру, поход в кино компанией) и поведения во время просмотра (проблема внимания).

В 1980‑х годах в кинотеории происходит смена прежних неомарксистских предпочтений в пользу другого направления. Рецепция Маркса в результате этого становится еще более опосредованной, так как работа теперь ведется даже не с текстами его прямых последователей, а с тем, как они были поняты в рамках британских культурных исследований — направления, формировавшегося с середины 1950‑х годов. Ведущие представители культурализма — Джонсон, Холл, Иглтон, Уильямс — разделяли последующий скепсис в отношении марксизма альтюссеровского типа, отмечая в нем определенную недостаточность, и отдавали предпочтение работе с идеями Антонио Грамши.

Статья Джонсона, определяющая проект культурных исследований, обозначает границы предшествующей теории следующим образом:

«Формализм, который интересует меня больше всего, связан с различными структуралистскими и постструктуралистскими текстами, повествованиями, позициями субъекта, дискурсами и т. д. Я отношу сюда, неизбежно упрощая, весь ряд, который простирается от соссюровской лингвистики и леви-строссовской антропологии до раннего Барта и того, что иногда называют „семиологией маркера ‚я‘“, а также развития после мая 1968 года в кинокритике, семиотике, теории повествования, включая сложное пересечение альтюссерианского марксизма, более поздней семиотики и психоанализа. При всех различиях между ними, эти подходы к „практикам означивания“ разделяют общие парадигматические пределы, которые я называю „структуралистской близорукостью“»[10].

Мы приводим довольно большую цитату, чтобы заострить внимание на том, что все перечисленное соотносится Джонсоном с понятием «формализм». Несмотря на то что условность такого обобщения оговаривается в тексте, оно, как кажется, наиболее точно определяет принципиальное расхождение между screen theory (или «теорией-1975») и подходом культурных исследований. Продемонстрировать это различие легче всего на примере того, каким образом в том и другом случае новые теории обращаются к марксизму. Джонсон не единожды делает акцент на том, что альтюссерианский марксизм с его стремлением к тотальности заставляет рассматривать любое культурное явление (в том числе и произведение искусства) как единообразно структурированное и единообразно воспринимаемое, сохраняя в конкретном тексте, разбором которого занимается, все общие интенции и исключая все остальное. Для культурализма, напротив, текст является всего лишь средством для проявления контекста, в котором он создается, распространяется и воспринимается. Джонсон пишет: «…основным объектом культурных исследований, на мой взгляд, является не текст, а социальная жизнь субъективных форм в каждый момент их обращения, включая их текстовые воплощения»[11]. «В каждый момент» в данном случае означает отказ от синхронической статики текста и переход к более близкому классическому марксизму диахроническому подходу, сконцентрированному на развитии «субъективных форм» в длительности и последовательности. Важность исторического контекста неоднократно подчеркивается авторами культурных исследований. Вместе с тем их анализ направлен не только на выявление исторических детерминаций, но и на то, каким образом то или иное культурное явление встраивается в другие дискурсы.

Однако то, что было характерно для британского варианта культурных исследований — политический аспект, возвращение классовой проблематики, попытки обратиться непосредственно к социальным группам, — в американской их рецепции 1980‑х годов было полностью снято в пользу деконструктивистских перепрочтений массовой культуры. Обращение к тем фильмам, которые раньше оставались за рамками теоретических рефлексий, можно считать определенным позитивным сдвигом и обновлением. Но в совокупности с постмодернистским взглядом (Джеймисон) и остаточным влиянием Франкфуртской школы, американский культурализм, можно сказать, ограничился лишь расчисткой поля: предложил альтернативу субъект-ориентированной теории, но не сделал этот шаг радикальным. С точки зрения марксизма, он не сумел предложить достойного политэкономического основания, принявшись «деконструировать идеологию»; с точки зрения теории кино — заместил старые проблемы новыми.

Статья Майкла Уолша [12], посвященная критике неомарксистской теории Джеймисона, может быть разделена на две части и два направления анализа: общие положения и их (не)адаптация при переходе к фильмам. В концепции Джеймисона тотализирующую функцию выполняет История, детерминирующая такие сферы человеческой деятельности как культурное и экономическое производство, тесно связанные между собой. Основной интерес для философа представляет последняя из трех выделяемых им культурных парадигм — постмодернизм (ему предшествуют реализм и модернизм) и сопряженная с ним в экономике логика позднего капитализма. Уже на этом этапе Уолш высказывает большие сомнения в адрес подобной концептуализации, подозревая, что выделение столь масштабных периодов грешит условностью и неточностью, и обращая внимание, в частности, на то, что теоретики, говорящие о постмодернизме или позднем капитализме, даже в условиях одного и того же дискурса постоянно расходятся в определении хронологических рамок. Переход от модернистской парадигмы к постмодернистской ведет, по Джеймисону, к смене способа производства субъективности, которая на последнем этапе оказывается расколотой и фрагментированной, и снятию бинаризмов, включая основной: в эпоху постмодерна Природа, до того выраженная в сохранении очагов аутентичности в странах третьего мира, полностью вытесняется Культурой при помощи распространившихся на другие территории механизмов индустрии первого мира. Хотя марксистски ориентированный взгляд Джеймисона заявлен как диахронический, Уолш указывает на то, что теоретик достаточно скудно освещает проблемы перехода от одного этапа к другому, намного больше внимания уделяя синхроническим процессам внутри конкретного периода.

Любопытно, что отход Джеймисона от субъект-ориентированной теории выражается, например, в том, что кинематограф он рассматривает более дифференцированно, обращаясь к тем его аспектам, которые будут активно разрабатываться позднее: жанры (ностальгическое кино, конспирологическое кино), экономика кинопроизводства, фильмическая форма, кинематограф стран третьего мира. В этом смысле Уолш критикует Джеймисона не за выбор объектов исследования, а за позиции, с которых они анализируются. Так, к примеру, им не отвергаются выделенные жанры, но ставится под сомнение, что появление кино как ностальгического, так и конспирологического связано с фрагментированностью постмодернистского взгляда, невозможностью помыслить современность как Целое и создать ее адекватную репрезентацию. Еще одним моментом, на котором делает акцент Уолш, является то, что Джеймисоном декларирует внимание к экономическим способам производства, но, по факту, ограничивается обобщениями вроде «позднего капитализма», совершенно не разрабатывая детали экономического производства, например внутри киноиндустрии. Критикуя формализм за представление о фильме как изолированном объекте, Джеймисон рассматривает его как вместилище идеологии.

В целом, несмотря на то что культурализму Джеймисона свойственна большая детализация в соответствии с количеством вопросов, находящихся в его общем фокусе, главная проблема остается прежней. Как заключает Уолш: «Используя единичное произведение искусства для того, чтобы выстроить широкомасштабную и тотальную периодизацию и концептуализацию, Джеймисону не удается сделать конкретный анализ точным из-за игнорирования более локальных связей»[13]. Порядок остается прежним: потребность перейти к обобщениям превосходит анализ конкретного произведения, низводящегося до иллюстрации. Кроме того, на примере Джеймисона особенно очевидно, что представление о культуре как тексте (текстах), который можно осмыслить только посредством «чтения», американским культурализмом не пересматривается.

Подводя итог первой части нашего разговора, можно сказать, что нео-

марксизм, на протяжении нескольких десятилетий считающийся одной из центральных кинотеоретических методологий, многим исследователям показался неудовлетворительным уже к середине 1990‑х годов. В какого рода критике нуждаются обозначенные нами подходы? Свой взгляд на эту проблему уже успела предложить последовавшая за ними пост-теория. Одним из главных критических жестов философа Ноэля Кэрролла было отрицание роли идеологии как центральной для понимания фильма: «Большое количество аспектов кинематографического восприятия можно исследовать вне зависимости от политического и идеологического контекста» [14]. В это же время произошел и возврат к производственной и дистрибьюторской экономической проблематике, которая, как это ни парадоксально, вовсе не бралась в расчет предыдущими неомарксистскими теориями. С 1990‑х годов новая теория кино начала отказываться от штампов, закрепленных за безличной машиной голливудского кинопроизводства, стараясь дифференцировать его изучение и обращая внимание на экономику кинопроизводства, но, согласно Джанет Уаско, не обзаведясь комплексным аналитическим подходом, учитывающим как экономические, так и социополитические условия [15]. И хотя пост-теоретическая линия и смогла найти убедительные аргументы против современного ей методологического использования неомарксизма, данный вид критики, сделавший выбор в пользу простого отказа от любых политических акцентов, с нашей точки зрения, также не может рассматриваться как единственно верный.

КРИТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ НЕОМАРКСИЗМА И ЕГО ГРАНИЦЫ

Кто подставил Карла Маркса? Неомарксизм и современная теория кино., изображение №3

Первым нашим шагом в разговоре о критическом потенциале упомянутых направлений будет выделение условной четверицы областей, между которыми каждый неомарксистский подход в кинотеории производит свое перераспределение сил: экономика, политика, этика и эстетика. Можно сказать, что альтюссерианский вариант марксизма в теории кино действует по линии «политика-эстетика», а именно — производит «политизацию эстетики». Такой теоретический поворот, с одной стороны, приводит к обобщениям, в рамках которых отдельный фильм перестает играть ведущую роль, так как опосредуется механизмами киноаппарата. Этот подход политичен настолько, что, кажется, уже не оставляет места эстетике, которая низводится до поставщика идеологии. Вместе с тем, это не совсем верно. Не вполне корректны и обвинения в абсолютной безысходности субъект-ориентированного подхода со стороны пост-теории, ставшей с 1990‑х годов основным источником критики предыдущих теоретических направлений. Это правда — реципиент всегда пассивен, но возможность для сопротивления присутствует в самом фильме. У сторонников «теории-1975» был проективный выход из теоретического тупика — авангардный кинематограф, порывающий с реализмом. В ложных соединениях, остранении, нерепрезентативности, ненарративности, саморефлексивности — в авангардистской и экспериментальной эстетике, а не в темах и сюжетах фильмов теоретики-альтюссерианцы находят потенциал для борьбы. Эстетика мыслится ими политически, и именно она остается тем пространством, где разворачивается битва с идеологией. Другой вопрос — насколько их предложение адекватно существовавшему (и продолжающему существовать) положению вещей. Если и рассматривать классический голливудский стиль как проблему «мнимого реализма», то авангард будет лишь одной из линий возможного ускользания от него. Как кажется, дело здесь в том, что голливудское кино — универсальный враг для всех новых направлений, но с равновозможными противоположными друг другу акцентами. В выражении «мнимый реализм» ударение можно сделать на слове «мнимый» — и утверждать следом, что есть «реализм подлинный», дающий вещам проявиться; можно — на слове «реализм» — и восставать против любого из его подвидов, противопоставляя им саморефлексивный, эксплицитно сконструированный кинематограф. История кино показывает, что обе эти центрированные вокруг «плохого Голливуда» линии развивались параллельно: первая — от итальянского неореализма и большинства «новых волн» стран третьего мира; вторая — от французской «новой волны» и спектра «авангардов». Какой из этих путей более правильный — спорный вопрос, но, в любом случае, ни один из них не должен исключаться. Альтюссерианский марксизм перестает быть марксизмом и становится сомнительным для теории кино в тот момент, когда лишает шанса на спасение большую часть зрительской аудитории (так как предложенный им проект требует, в сущности, элитарного и искушенного взгляда), ограничивая также и разнообразие художественных практик (потому что диктует режиссерам, как нужно снимать), и когда вовсе исключает возможность активного, сопротивляющегося зрительского восприятия вне зависимости от того, на что оно направлено. Отчасти отмеченные недостатки пытался решить теоретический подход, пришедший ему на смену, а именно — англо-американские культурные исследования.

Какой, однако, стала теория кино с приходом культурализма? На некоторые положительные моменты мы можем указать сразу же — во-первых, она стала дисперсной. В рамках культурализма такие направления, как гендерная и квир-теория, постколониальные исследования, урбанистика и т. д., применялись к кино намного свободнее, чем в предшествующий период. Во-вторых, произошло расширение объектного поля, что мы уже отмечали как позитивный сдвиг, позволивший размыть границы между элитарной и массовой культурой не только на уровне заявлений, но и в действительных исследовательских практиках.

Однако разговоры о совмещении политического и эстетического в конце концов приводят в неомарксизме к тому, что эстетическая проблематика снимается вовсе. Восприятие меняется на потребление — и, как следствие, важен оказывается не столько фильм, сколько социальный контекст. В тех же случаях, где продолжает проявляться необходимость анализа именно кино, о нем говорят как об истории, которая могла бы быть реализована с помощью любых медиа, потому что главное — не то, как оно сделано, а то, о чем оно (имплицитно или эксплицитно) высказывается. Проблема идеологии сохранилась, но этика заменила эстетику. Процесс просмотра перестает представляться априори идеологичным — каждый фильм имеет в своем сюжете определенный этос, переполненный идеологическими импликациями. Вместе с тем, борьба с ними возможна, так как зритель, научившись «вычитывать» то, что не видно с первого взгляда, оказывается подготовленным. Но само кино становится не привилегированным объектом исследования, а одной из иллюстраций социальных и политических процессов, полностью утрачивая свою специфику. В вопросе взаимопродуктивности теории и практики проблематичным оказывается выявить какой-то определенный вектор: насколько готова такая теория к вызовам со стороны новых киноэкспериментов, новых форм визуального искусства и т. д., если, как кажется, вовсе не проявляет к ним интереса? Какой способ сопротивления она может предложить всему кинематографическому производству, если работает лишь с потреблением?

С другой, марксистской стороны, серьезные обвинения могут быть предъявлены к подходам и Грамши, и Альтюссера. «Политизируя эстетику», Альтюссер совершает антимарксистский жест в том, что разделяет эстетику и экономику. Для мысли Маркса подобное разделение если и не отсутствует вовсе, то уж граница между ними не прокладывается столь жестко и безапелляционно. Проблема именно в том и заключается, что, отрывая первые два (якобы экономические) типа отчуждения от вторых (якобы антропологических), неомарксизм в общем и Альтюссер и Грамши в частности сами отрываются от Маркса и марксизма. Тот факт, что кинематограф существует в капиталистическом обществе, не дает нам права говорить, что кино само по себе всегда является и будет являться механизмом идеологии и интерпелляции, — иначе нам пришлось бы признать и то, что сам марксизм, созданный в буржуазном обществе, ничем кроме репрезентации буржуазной идеологии быть не может. Только конкретные, совершенно определенные моменты в процессе создания кино делают его тем, чем оно является для неомарксистов, — это структура отчуждений, актуализированных в каждом отдельно взятом продукте человеческой деятельности. Марксистской кинотеории необходимо вернуться к базису и обратить внимание не на репрессивность опыта кино, а на разделение труда при создании произведения.

Вопрос, к которому теперь нам хотелось бы обратиться — возможна ли разработка подлинно марксистской теории кино? Какими путями стоит здесь двигаться? Пытаться создать основание для всех дисперсных подходов? Стать одним из таких подходов, претендуя лишь на определенную зону в общем масштабе кинотеории? Или современная теория и вовсе может обойтись без марксистских фигур? А может, единственный способ возродить марксизм в кино — утверждать не теорию, а практику?

КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ МАРКСИСТСКАЯ ТЕОРИЯ КИНО

Кто подставил Карла Маркса? Неомарксизм и современная теория кино., изображение №4

Наиболее уместным для неомарксизма в кинотеории представляется вполне практический вопрос: как возможно избежать разделения труда? Если предпринять попытку археологии конкретного фильма, то как возможно вычленить готовый продукт, выпущенный студией или коллективом? Где, собственно, появляется фильм? Данное затруднение происходит от самого специфического характера деятельности: с одной стороны, это интеллектуальный труд режиссера, но в то же самое время это и технический труд съемочной группы и актеров.

Когда мы говорим о книге, мы не ставим под сомнение, что в итоге книга является результатом умственного труда писателя, а работа типографии воспринимается как практика, опосредующая отношения «работник (писатель) — овеществленный труд (текст) — прибавочная стоимость (изданная книга)». В случае кино совсем не так очевидно, что считать овеществленным трудом (фильмом) и как оказывается возможным сводить съемочную группу и актеров к тому положению, которое занимает типография в случае с книгой.

Чтобы избежать разделения труда, нужно вместо иерархизированного ряда «режиссер — съемочная группа — актеры» получить коллектив авторов, в котором процесс деятельности не будет подразумевать режиссера (rego — лат.: управляю, правлю) «творцом», а остальных «пособниками». Здесь можно вспомнить один из пунктов манифеста «Догмы 95» — убрать из титров имя режиссера. Однако недостаточно отказаться от должности режиссера — либо заменить фигуру «режиссер» коллективной практикой «режиссерства»: формула, где «каждый господин — никто не господин» ложна по определению. Речь идет о конкретной, актуализированной в акте творения практике. Альтюссерианский и грамшианский марксизм пытается ухватиться за авторское кино как за феномен культуры, т. е. исходит из логики различных подходов к искусству и воспринимает фильм как объект. Но мы не можем говорить об объекте, поскольку для марксистской мысли не существует объекта отдельно от производительных сил и производственных отношений. Ответом на вопрос: «что такое кино?» должен быть анализ этих отношений. Без такого рода анализа, в случае, когда культура воспринимается как культура-без-истории, и кино, понятое как феномен культуры, никогда не сможет быть опознано марксистски.

Выше мы начали говорить, о том, что при разных практических формах производства фильма капитал и власть производятся различно. В «авторской» схеме производства режиссер конструирует особую сборку, в качестве точки сцепки которой выступает его собственная фигура. Авторское кино оказывается сценой для «насилия магического Императора — его узла, его сети, его „одного удара на всех“» [16]. На съемочной площадке режиссер обладает политической властью, и его деятельность лежит в области указов и требований к трудовой деятельности других, которая должна принять форму, соответствующую его желаниям. Высвечено противоречие «режиссер — съемочная группа», но пока не вполне ясно, какого рода это противоречие, поскольку капитал до сих пор остается в тени. Капитал приобретает энергию, когда мы уходим от «Императора-Режиссера» к труду команды. Капитал «жертвуется» (меценатом, государством, фондами), или используется ранее накопленное режиссером. Так или иначе, режиссер распределяет его, под контролем или самовольно. Судьба и движение капитала оказываются хаотичными, вывести из них какую-то структуру на примере уже созданных фильмов представляется нам проблематичным. Голливудская студийная система, напротив, начинает с того, что первым делом проясняет отношения капитала. Это крупный капитал медиакомпаний, которые преследуют цель его приумножения. Мысль Маркса предельно проста, конкретна и, со всеми оговорками, кавычками и уточнениями, истинна: частная собственность — это разделение труда; разделение труда приводит к односторонним формам деятельности. Люди занимаются разными видами труда, и всех их связывает некая надличностная, надындивидуальная сила, отчуждающая их не только от результатов их труда, но и от самих себя.

«Дело в том, что как только появляется разделение труда, каждый приобретает свой определенный, исключительный круг деятельности, который ему навязывается и из которого он не может выйти: он — охотник, рыбак или пастух, или же критический критик и должен оставаться таковым, если не хочет лишиться средств к жизни, — тогда как в коммунистическом обществе, где никто не ограничен исключительным кругом деятельности, а каждый может совершенствоваться в любой отрасли, общество регулирует все производство и именно поэтому создает для меня возможность делать сегодня одно, а завтра — другое, утром охотиться, после полудня ловить рыбу, вечером заниматься скотоводством, после ужина предаваться критике, — как моей душе угодно, — не делая меня, в силу этого, охотником, рыбаком, пастухом или критиком» [17].

Промежуточный итог можно обозначить следующим образом: политизация («марксизация») кино должна проходить в первую очередь не по линии политизации эстетики (или этики), а через комплексный анализ экономических и властных практик в процессе кинопроизводства. Для марксистской мысли работа с эстетикой кино имеет шанс не быть паразитичной там, где эстетика ставится под вопрос не с позиций «культурного марксизма» и отчуждения человека от человека, а там, где работает с отчуждением в его совокупности, затрагивая и самый важный момент — экономическое и трудовое отчуждение творения от творца.

В настоящий момент можно констатировать, что политический вектор кинотеоретических исследований чувствует себя значительно увереннее вне «большого нарратива» классовой борьбы — в утверждении внушительного количества разных линий сопротивления (гендерной, сексуальной, расовой, национальной), вполне обходящихся и без марксистского дискурса. Обращение к экономическим вопросам с определенных пор стало очень популярным, но вовсе не требующим обязательного марксистского прочтения. В то же время очевидно, что огромное количество кинотеоретических проблем не относится ни к политике, ни к экономике.

Когда марксизм говорит о кино, он либо критикует, либо предлагает свой проект — т. е. учреждает новые практики. Это ангажированный подход, неважно, насколько симпатична может быть его ангажированность. Если исходить из того, что для теории кино принципиально важно быть внимательной и восприимчивой к своему объекту, не ограничивать его и ничего ему не предписывать, ждать от тех, кто кино создает, новых решений, о которых можно будет что-то сказать, — то марксистская теория кино невозможна, потому что ее проект предшествует любому конкретному фильму.

Таким образом, ответить на вопрос, какой должна быть марксистская теория кино, можно предельно кратко — она невозможна, будучи либо всегда‑еще-критикой, либо всегда-уже-практикой.

[1] См.: Кракауэр З. 1) Психологическая история немецкого кино: от Калигари до Гитлера. М.: Искусство, 1977; 2) Природа фильма: Реабилитация физической реальности. М.: Искусство, 1974.

[2] Маркс К. Экономико-философские рукописи 1844 года // Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. М.: Государственное издательство политической литературы, 1956. С. 6; 563–567.

[3] Sclar R. Cineaste’s Early Years: The Quest for a Radical, Readable Film Criticism // Cinéaste. 2007. Vol. 32. No. 4. Р. 34.

[4] См.: Bordwell D. Contemporary Film Studies and the Vicissitudes of Grand Theory // Post-Theory: Reconstructing Film-Studies. Madison, WI: University of Wisconsin Press, 1996. P. 3.

[5] См. Stam R. Film-Theory. An Introduction. Malden, MA: Blackwell, 2000. P. 134.

[6] Baudry J. L., Williams A. Ideological Effects of the Basic Cinematographic Apparatus // Film Quarterly. 1974–1975. Vol. 28. No. 2. Р. 39–47.

[7] Малви Л. Визуальное удовольствие и нарративный кинематограф // Антология гендерной теории. М.: Пропилеи, 2000. С. 280–296.

[8] Silverman K. The Acoustic Mirror: The Female Voice in Psychoanalyses and Cinema. Bloomington, IN: Indiana University Press, 1988.

[9] Kepley Jr. V. Whose Apparatus? Problems of Film Exhibition and History // Post-Theory: Reconstructing Film-Studies. P. 533–549.

[10] Джонсон Р. Так что же такое культурные исследования? // Логос. 2012. № 1. С. 116.

[11] Там же.

[12] Walsh М. Jameson and “Global Aesthetics” // Post-Theory: Reconstructing Film-Studies. P. 481–500.

[13] Walsh М. Op. cit. P. 498.

[14] Carroll N. Prospects for Film Theory: A Personal Assessment // Post-Theory: Reconstructing Film-Studies. P. 49.

[15] Wasko J. The Political Economy of Film // A Companion to Film Theory. Malden, MA: Blackwell, 2003. P. 221–233.

[16] Делёз Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато: Капитализм и шизофрения. Екатеринбург, М.: Астрель, У-Фактория, 2010. С. 719.

[17] Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2‑е изд. М.: Государственное издательство политической литературы, 1955. Т. 3. С. 31–32.

Общий адрес проекта Кино/Капитал:

http://shop.seance.ru/cinema-capital