Хорошая статья в ужасном переводе про фильм Элио Петри «Рабочий класс идет в рай»

Richard Porton. «Revolting against work: Petri’s The Working Class Goes to Heaven»

(по изданию Richard Porton. «Film and the anarchist imagination». — London/New York: Verso, 1999)

(перевод c англ. RSL (http://rebels-library.org))

Несмотря на тот факт, что время от времени какой-нибудь фильм, как, например, Метелло, намечает исторические колебания в сознании рабочих, большинство фильмов, показывающие антиавторитарные бунты рабочих, не принимают забастовки, даже анархо-синдикалистские ‘всеобщие стачки’ в качестве своей отправной точки. Фильмы, снятые, среди прочих, Петри, Farraldo, и Таннером в большей степени стремятся определить то, что анархистские полемисты p.m. называют «планетарной рабочей машиной» — процессом индустриализации самим по себе — нежели чем нападать на излишки определенных автократических боссов. Утонченная критика конформистского профсоюзного движения, такая как фильм Элио Петри Рабочий класс идёт в рай (LaClasseOperaiaVainParadiso, 1971), разделяет желание Бакунина к ‘полному отрицанию всех авторитетов и власти’ также как его дополнительное ‘отрицание концепции индивидуума, как гражданина государства, замененную на концепцию свободного человека [sic]’ .

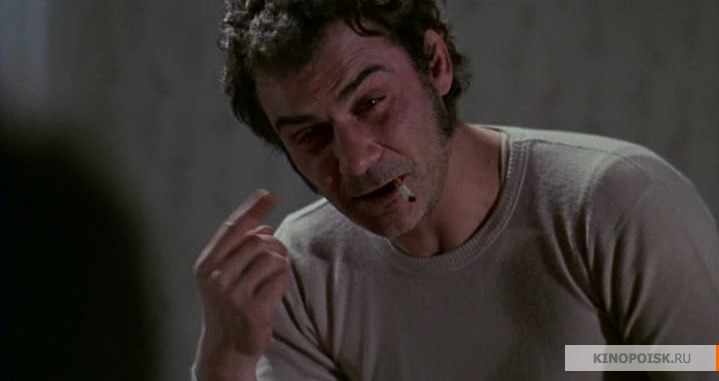

Без запутанной рефлексивности фильма Всё хорошо!, фильм Рабочий класс идёт в рай запечатлевает жизнь рабочего класса с большими оттенками, и, бесспорно, в более волнующей манере. Стадс Теркел заключает, что ‘работа, по самой своей природе, связана с насилием — как по отношению к душе, так и по отношению к телу’ . Поэтому, портрет Петри сталелитейщика, Ludovico Масса (роль отлично сыгранная Джан Мария Волонте), озверевшего от требований сдельного труда, значительно менее идеализирован, нежели чем равнодушные представители пролетариата, лелеемые Годаром и Гориным. Масса на может выполнить ожиданий Коммунистической Партии и студентов-маоистов (которые хотят, чтобы он подчинялся их соответственному представлению о политической честности) и его страхи отражены в его сексизме, представляемым не образцовым и не шокирующим, и в его добровольной капитуляции перед соблазнами консюмеризма. Рабочий класс идёт в рай намечает развитие Масса от почти-что-машинального принятия своего рабочего режима к мучительному бунтарству; он не является ни революционным образцом, ни аполитичным грубияном. Фильм избегает революционного увещевания, и просто предполагает как рутинная работа может уродовать одновременно и тело, и ум. Образдействия (modus operandi) Петри ставит акцент показывания над рассказыванием. Он начинает свой фильм крупным планом Массы, встающим, чтобы проверить часы, последующим кадром ослепительных фабричных огней, и драматическим движением камеры на изможденное лицо Волонте в то время как он жалуется на пронзительную головную боль.

Однако, вместо того, чтобы немедленно стать бунтарём, Масса — шутливо окрещённый ‘Лулу инструмент’ — вначале смиряется со своей судьбой и становится, в его собственных глазах, неистовым ‘Стахановцем’. Отсылка к героический продуктивному советскому сталелитейщику из региона Донбасса, чья выдающаяся продуктивность восхвалялась Сталиным в 19-30-ые, объединяет предполагаемо прямо противоположные средства капиталистической и государственно социалистической рационализации. Обе системы прославляют самопожертвование, или то, что Макс Вебер назвал ‘внутренне мирской аскетизм’, этика, которая мнимо сдерживала инакомыслие рабочих’. Всё ещё, как замечает Миша Левин, Стахановщина в конце концов саботировала эффективность производства, поскольку ‘ориентация на суперменов имело дезорганизовывающий эффект, не в последнюю очередь из-за негодования, которое оно произвело среди рабочих, которые не хотели быть эксплуатируемы немногими и жадничать привилегиями, осыпанными на немногих, во времена дефицита’ . Масса может лишь предварительно воплотить эту пародию геркулесовской продуктивности, потому что он видит самого себя лишь в тщательно реифицированных терминах — ‘индивидуум, который только лишь как фабрика, фабрика производящая дерьмо’. Он хорошо сознаёт тот факт, что он ведёт себя лишь как ‘тренированная обезьяна’, но предпочитает жестокое оцепенение — страху, который он испытывает, когда гнев и сексуальное желание переполняют его. Происшествие на заводе выступает в качестве катализатора для всеохватывающего отказа этого ‘инструмента’ от института работы, и Петри представляет своим зрителям то, что влияние работы в цехе завода очевидно в отчужденной сексуальности отношений рабочего с его женой и любовницей.

Развитие Масса от маниакальной производительности к воинственному сопротивлению работе приводит на ум собственное амбивалентное представление итальянских левых об рационализации, особенно представленное работами Антонио Грамши. Грамши был превозносим поочередно как консервативный, но инновационный ленинист, и как человек, стоящий на краю того, чтобы отвергнуть ленинистскую традицию. Эти антиномии крайне заметный в его книге «Американизм и фордизм»: работе, которая допускает, что американская версия внутренне-мирского аскетизма «помогла создать в США исторический новый тип индивидуума — ‘тренированную гориллу’» , но, со своего рода, фундаменталистской марксистской позиции, поддерживает ‘фордизм как последнее звено в цепи попыток, последовательно предпринимаемых промышленностью для того, чтобы преодолеть закономерную тенденцию к падению нормы прибыли’ . Также фильм Рабочий класс идёт в рай был атакован традиционными левыми за его ‘смешанную идеологию’ : спокойно не догматичный фильм Петри скромно вскрывает противоречия, которые Грамши не смог успешно разрешить в ‘Американизме и фордизме’.

Не очень скрытая настойчивость фильма Рабочий класс идёт в рай на том, что неистовая Стахановщина Лулу — это продукт его сексуальных страхов может сейчас показаться слегка редукционной. Она соотносится с тенденцией присоединять радикальный фрейдизм, особенно работы Вильгельма Рейха, с антисталинским радикализмом в таких фильмах как Китай Рядом (La Cina e Vicina/China is Near, 1967) Марко Беллоккьо и ВР: Мистерии Организма Душана Макавеева (1971). В любом случае, уравнение в фильме бессмысленной работы с механистической сексуальностью оживляюще грубоватый. К примеру, после крупного кадра прессующей инструменты машины, следует кадр Лулу, оплакивающего своё желание ‘куска задницы’. Вскоре становится очевидным, что одномерное виденье Лулу женщин, как средств для немедленного удовлетворения, делает его сексуальную жизнь безрадостной и поверхностной. Пустота домашней жизни Лулу, которую он разделяет с его мрачной любовницей (Марианджела Мелато), не может быть воспринята как отдых от изнурительной конвейерной линии. Постоянное гудение телевизионного ящика, по-видимому, единственное противоядие существованию, которое отражает, а не облегчает, монотонность фабричной жизни. В последние годы, критика Мишелем Фуко концепта Рейха изоляции сексуальной репрессии, как источника политического авторитаризма, разрушило надежды всех тех, которые верили в нецелеустремлённое либидинальное желание как ключ к социальной революции. Тем не менее, Рейх, по крайней мере в его ранней работе, не верил так просто, что ‘сексуальная революция’ окончательно приведёт к социальной и политической революциям. Более того, лево либертарианцы, такие как Maurice Brinton, который обращал особое внимание на раннюю работу Рейха, проводил связи между антиленинистским акцентом на деятельности без помощи извне и желанием Рейха искоренить отчуждённую сексуальность. Этот подход оспаривает то, что ‘свойственная защита’ рабочих защищает их от суицидального отчаяния: предположение того, что если рабочие ‘представят то, что они портят свои жизни, обслуживая абсурдную систему, они, или сойдут с ума, или совершат самоубийство’ .

Конечное желание Масса поставить под вопрос ‘абсурдную систему’ осаждается встречей с психиатрическим бюрократом, который показывает смехотворное знание жаргона вульгарного фрейдизма. Согласно его психиатрический педантичному диагнозу, страдающий палец Лулу — результат конечного припадка взбешенного трудолюбия — символично затянутый ‘страх кастрации’. В то время как фильм Рабочий класс идёт в рай воплощает пост-’68 критику одновременно и капиталистических, и социалистических вариантов рабочей этики, он также предоставляет место в своем повествовательном корпусе для некоторых из течений ‘анти-психиатрического’ движения, которые были особенно сильный во Франции и Италии после майских событий. Бесспорно, раньше в этом веке маленькая группа психоаналитиков — Otto Fenichel, Отто Гросс, и Вильгельм Рейх, будучи возможно наиболее выдающимися ‘политическими фрейдистами’ — пытались соединить терапевтические техники с эмпатией к проблемам рабочего класса . Всё ещё к 1960-ым, чрезвычайно господствовал конформистский психоанализ, и Феликс Гваттари заявляет, что ‘глубокое взаимодействие индивидуумов и психопатологических проблем с социальным, политическим и рабочим контекстом’ может показаться действительно революционным . Конечно, опасности некоторых форм анти-психиатрии, особенно бренда, основанного Р.Д. Лэнгом, залегает в тенденции романтизировать ‘сумасшедшего’ — простые невротики были часто отклонены как обычные оппозиционеры — как Байронические ‘шизоиды’. Петри избегает ловушек этого типа романтизированья последовательным привлечением нашего внимания к недостаткам его протагонистов. Более того, фильм Петри, не будучи примером ни чрезмерного революционного оптимизма, ни радикального нигилизма, не предполагает, что или рабочие, или сумасшедшие обязательно найдут нишу в последующей пост-коммунистической коллективности.

Милитина — комрад Лулу в прошлом — служит в качестве катализатора, который трансформирует приятного анти-героя Петри в воинственного оппонента насильственной тяжёлой работы. Милитина заканчивает свою жизнь чахнущим в сумасшедшем доме — стерильном институте, который иронично похож на фабрику BAN, показанной в фильме. Кадр, который ярко освещает первый визит Лулу к Милитине в этот своеобразно инфернальный сумасшедший дом развивает утончённую риторику фильма активного отрицания — рассчитанный одновременный отказ от кредо босса и мэинстрим тред-юнионизма — с особенным успехом. В какой-то момент, Милитина гордо информируется Лулу, что он ‘стал символом’ для наиболее радикальных рабочих. Всё ещё, неудивительно, что Милитина находит сложным тщательно насладиться его новообретенным статусом иконы. Когда он вопрошается его прошлым коллегой, осознавал ли он в какой-то из моментов, что он сходит с ума, крупный кадр унылого экс-рабочего раскрывает его внутреннее отчуждение. Комбинация ужаса и пассивного отказа Милитины принуждает его повторить мрачный внутренний сценарий окончательного разочарования. ‘Скажи мне для чего те куски используется, или я тебя убью’, угрожает Милитина своему другу; этот вопль отчуждения кратко суммирует природу отчуждённого труда, разъясненную несравнимыми комментаторами, или ‘ранним Марксом’ времён Экономико-философских рукописей или анархо-Марксистским анализом Фреди Перлмана The Reproduction of Daily Life. Противостояние Милитины этому отчуждению также вооружает его благотворным цинизмом по отношению к маоистским борцам, которые претендует на то, чтобы бороться за его и Лулу освобождение. Милитина, фактический, отвергает подарок Лулу — копию Цитатника Мао Цзэдуна, и его отвержение одновременно и капиталистических, и ленинистских банальностей делает его, по крайней мере, в зародыше анархистом. Его желание, однако поверхностное, знать значение сдельной работы отзывает конвейерным отчуждением, тщательно вызванным в памяти Миклошем Харасти — в прошлом венгерским диссидентом, запечатлевшем фабричную дисциплину, продвигаемую предположительно ‘либеральным’ государственным социалистическим режимом. Яркое воспоминание Харасти Рабочий в рабочем государстве разрушает дихотомию, всегда искусственно навязываемую, между капиталистическим Западом и тем, что однажды называлось как ‘действительно существующий социализм’:

Даже на работе, когда я познал ритм и стал одним целым с машиной, мысли и чувства не исчезают; они изменяются. То, что исчезает, так это прямое отношение, которое соединяет меня с ними, идентичность между мною и ними. Это очень сложно рассказать. Лучший способ, как я могу это выразить: я перестаю существовать… В конце напряжение перестает существовать: есть только сознание (или есть ли это память) моего истощения… Я есть ритм машины, и, возможно, именно поэтому из всего мира вне работы именно секс — имеющий тот же инертный, безличный характер — находит место в моём сознании. Занятие любовью без любви: ритм, который ведёт меня. Я знаю то, что я чувствую и то, что я буду чувствовать, но я не чувствую это .

В то время как фильм Рабочий класс идёт в рай, конечно, проводит параллели между отчуждённым трудом и отчуждённой сексуальностью, фильм избегает тяжеловесного морализаторства, отказываясь идеализировать Лулу. Его невоспитанность по отношению к своей жене и любовнице ничем не оправданы, но вскоре становится очевидным, что, для Петри, сексизм Лулу не есть просто индивидуальная дилемма. Его ретроградные отношения есть, превыше всего, социальный и культурный продукт. Утончённое обвинение Петри соучастия массовой культуры в экономическом подавлении его протагониста и в его сексуальном несчастье может противоречить определённым аспектам постмодернистской теории. Тем не менее, недоброжелательный взгляд фильма Рабочий класс идёт в рай на телевидение и рекламу не связан с Олимпийским отвращением к массовой культуре, также как это конечно не подписывается под понятие того, что серебряное выравнивание, или скрытый освободительный момент, подкрадывается под туманные края посредственного ситкома. Нежели чем всего-навсего (tout court) приговаривать массовую культуру, Петри показывает как артефакты, представляющие наиболее испорченные формы массовой культуры — пивная реклама, представляющая фотографию красотки в стиле Плейбоя и надувная версия Дональд Дака — скучно подкрепляют существование уже запечатлённое в качестве скучной рутинной работой. Конечно, будет разумно быть встревоженным характеристикой, данной Andrew Ross, представления Франкфурстской Школы о массах — ‘население наркоманов, простофиль и роботов, механический доставляемых в пассивность и конформность монолитными каналами масс медиа и культурными индустриями’ — если это была не сбивающая с толку карикатура тезиса культурных индустрий. Поскольку многие из северо итальянских рабочих, чей опыт был запечатлен в фильме Рабочий класс идёт в рай, мигрировали в такие города как Турин с юга, где деревенская культура была однажды особенно плодородной, это может быть просто согласиться с традиционным анализом Франкфурстской Школы того, что модерность искореняет деревенскую культуру за пределами признания. Тем не менее, диаметрально противостоящий спор Не́стор Гарси́а Канклини (пишущий из латиноамериканской перспективы), что ‘современное развитие не подавляет традиционные массовые культуры’ должен нас остановить от предположения, что отчуждение Лулу является продуктом окончательного процесса культурного лишения.

Конечно, презрение Лулу к глянцевой рекламе и Дональд Даку есть серьёзнейшая, если не сфокусированная, попытка поддержать некоторое средство личной автономии (ответ, который, конечно, только потенциально анархистский) несмотря на неизбежное нападение медиа. James Roy MacBean информирует нас, что аудитория Кинофестиваля Сан-Франциско разразилась аплодисментами после того как Лулу самостоятельно выпускает воздух из игрушки Дональд Дака с помощью своей сигареты . Этот вид вовлечения в — и противостояния — массовую(ой) культуру(е) воздвигают определённые вопросы, которые соотносятся с современными дебатами относительно природы противостояния спектаклю: воздвигнутые вопросы, которые, в определённой степени, совпадают с требованиями для рабочего противостояния. Может ли освобождение зрителей телевиденья рабочего класса быть достигнуто ними самими? Составит ли это противостояние процесс, в котором, как предлагает Ien Ang, зрители ‘активно договариваются с текстуальными конструкциями’? Или это активное ‘договариванье’ невосприимчивое микро-противостояние, которое не сражается за ‘лишение полномочий … которое должно быть достигнуто внешними средствами’ ‘индивидуальное противостояние’, выигранное ‘активной зрительской методологией’?

Всё ещё, если Петри иногда кажется доказывает, что сознание Лулу было серьёзно деформировано осколками массовой культуры, он также предоставляет доказательство этого свирепо де-романтизированного рабочего, достигнувшего инсайты, позволившие ему раскрыть плохую веру одновременно и псевдорадикальных трейд-юнионистов, и левых маоистов. Во многих отношениях, наивысшие кадры фильма показывают вакуум среди итальянских левых после-68-го — болото, в котором буржуазные левые представили лишь неэффективный мелиоризм и ‘ультра-левые’ обещали лишь полированную версию ленинистской авангардной партии. Эта пропасть конкретно приводится после того как Лулу, уволенный за его вновь-обретённую политическую ярость, вновь нанимается фабрикой, которая боится дальнейших прямых действий от раздражённых рабочих. Профсоюзный делегат информирует его, что ‘впервые рабочий, уволенный по политический мотивам, был вновь нанят … мы достигли всё то, что мы хотели достичь … особенно контроль сдельной работы’. Всё ещё эти оптимистичные настроения мало резонируют с самим Лулу: после профсоюзных разглагольствований, камера панорамирует влево, чтобы открыть, с точки зрения Масса, зловещую панораму конвейера. Это видение банального ада вдохновляет Лулу на последние лихорадочные мечты: он мечтает, что он мёртв, и ему отказано войти в окружённые туманом ворота рая. Несмотря на кажущуюся недостижимой реальность рая, видение Милитина подстрекает Лулу, побуждая его ‘разрушить всё и войти’. Всё ещё стены рабочего рая остаются непроходимыми — однажды вибрирующий утопический идеал окаменел в пустую химеру.

Из американской перспективы, Джон Зерзан приводит основания, чтобы доказать, что наиболее мэинстримовые профсоюзы США делают очень мало, чтобы противостоять тэйлоризации, и отвержение Масса одновременно реформистского трэйд-юнионизма и предполагаемой маоистской альтернативы связаны с его интуитивной верой, что даже радикальные организации питают почтение к традиционным методам работы . Дополнительно, горячее противостояние работе, выведенное на передний план в фильме Петри, во многих отношениях, соответствует поддержке актов повстанческого полного пренебрежения, или ‘нульработы’, Итальянским Автономистским движением 1970х . Во время раннего периода, туринский консул коммунистическоо движения 1919-21 годов, к примеру, стремился двигаться за пределами экономического редукционизма, что всё ещё было помехой в ранние 1970ые. Грамши, который позже оставит консульство для его собственной уникальной версии ленинизма, претендовал на то, что консулы представляли новый идеал, в котором ‘форма и содержание социалистического общества будет прообразом в продолжающейся битве рабочих, чтобы преобразовать все аспекты их ежедневной жизни’ . Несмотря на свой марксистский налёт, ранний Грамши кажется обязан бескомпромиссному анархизму Эррико Малатесты, который утверждал, что мы ‘должны различать между революционным актом, который разрушает старый режим настолько сильно, насколько он может, и вместо него создаёт новые институты, и правительством, которое приходит после, чтобы остановить революцию и разрушить так много революционных завоеваний, сколько оно сможет’ . И, предвещая последующую фазу истории Италии, даже так рано как Mario Tronti 1965 года, из Коммунистической Партии, предвещает квазианархистское автономистское движение, поддерживая ‘стратегию отказа’. В то время как он отказывался от того, чтобы оставлять некоторые аспекты ортодоксального марксизма, Tronti доказывает, что говорение «нет» рабочему процессу может создать моментальную блокировку капиталистического создания ценностей; он настаивал, что ‘мы работали с концептом, который ставит капиталистическое развитие вначале и рабочих во второю очередь, и это является ошибкой’ . С нюансированной переделки Tronti классического продуктивизма, это было лишь маленьким шагом к стратегии autoriduzione (авто-редукции, альтернативно отсылаемой к ‘пролетарской экспроприации’) в которой рабочие продолжали их заводские противостояния выборно отказываясь платить чрезмерные цены в супермаркетах — вдохновение для Dario Fo’s Can’t Pay? Won’t Pay!

В конечном счёте, полемика, окружающая дебаты ‘бунта против работы’, заострена на том вопросе, создаёт ли этот вид противостояния по-настоящему ‘новую форму борьбы’ или просто лишь ‘личное (privatistic) недовольство’_. Похожие вопросы могут быть направлены и фильму Рабочий класс идёт в рай. Было ли разочарование Людовико Масса предвестником более глобальных сотрясений среди рабочего класса или просто воплем боли, у которого отсутствует потенциал трансформироваться в коллективное действие? Имея факт того, что неподвижность рабочего класса теперь широко распространена в Италии и в других странах, кажущийся пессимизм заключения фильма может быть открыто своевременным. С тех пор как разговор о ‘саботаже’ и ‘упразднении работы’ всё ещё в воздухе, это может быть слишком преждевременным признавать себя побеждённым и заключать, что стратегия отказа подтвердила себя обречённой на провал.

Это произведение доступно по лицензии CreativeCommonsAttribution-NonCommercial-ShareAlike (Атрибуция — Некоммерческое использование — С сохранением условий) 3.0 Непортированная.